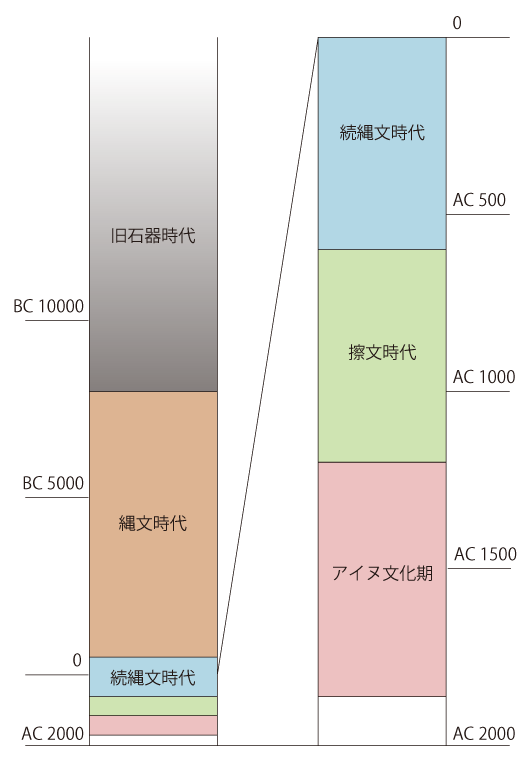

ここで,「北海道時代区分図」を見るときの注意を述べておく。

これは「先祖図」ではない!

どの時にも,<北海道に入ってくる者・北海道から出て行く者>の人の移動がある。

そして,今に至らず途中で断絶した系統がある。

一般に,時代区分図は「わたしの体の時代区分図」のように見るとよい。

──「わたしの体の時代区分図」は,体の細胞・胃の中身・寄生微生物等々の先祖図ではない。

要点は,<形式>と<内容>の区別である。

つぎは,この区別ができていない例である:

| |

瀬川拓郎 (2007), pp.15,16

北海道の考古学では、あとで説明する古代の「擦文文化」以降、つまり中近世の遺跡からみつかる物質文化 (鉄鍋・漆塗椀・儀礼具の捧酒箸・骨角製狩猟具・サケ捕獲用の鈎鈷・平地住居・足を伸ばした埋葬姿勢の土葬墓など) の組みあわせを「アイヌ文化」とよんでいる。

この物質文化は、アイヌの自製品にとどまらず本州や大陸からの移入品もふくんでいる。

さらにこの考古学的な「アイヌ文化」は、時代区分の名称ともなってきた。

つまり縄文丈化の続いた時代が縄文時代であるように、アイヌ文化が続いた時代はアイヌ時代ということになる。

だが、この考古学的文化の命名が適切といいがたいことは、考古学の専門家でなくても理解できるだろう。

ひとつは、アイヌの伝統的な生活様式を指す「アイヌ文化」と考古学的概念の「アイヌ文化」が同じ名称であること、もうひとつは考古学的な文化に集団名称を冠していることだ。

たとえば、日本の弥生時代や古墳時代を「日本人時代(文化)」とよんでいる状況を想像してみてほしい。

アイヌ文化が続いた時代を「アイヌ時代」ではなく、実際には多くの場合「アイヌ文化期」とよんでいるのも、「アイヌ時代」と直接的によぶことから生じる混乱をできるだけ小さくしようという、私をふくめた考古学関係者の無意識の心理作用といえなくもないが、もちろんそれで問題が解決するわけではない。

考古学的な「アイヌ文化」はほかの用語に変更されるのがのぞましい。

‥‥‥

では「ニブタニ文化」ではどうだろうか。

日高の平取町にある二風谷遺跡は、中世から近世のアイヌ集落が広域に調査されたはじめての例だ。

近世アイヌの住居 (チセ) につながる平地住居が確認される一方、古代の擦文文化との関係が考えられる竪穴住居も確認され、さらに豊富な鉄製品や漆器が出土するなど、擦文文化以降の暮らしの一端が明らかになった。

その記念碑的な意味をこめて、この遺跡に集約された物質文化要素の総体を「ニブタニ文化」とよぶのはどうだろうか。

これはアイヌ文化伝承の聖地とされる二風谷の地名を取りこむことにもなり、それをカタカナ表記にすることで、固有地名としての「二風谷」にしばられない普遍的なイメージももたせられるだろう。

|

|

論者は,「アイヌ」があって「アイヌ文化」がある,と思っているわけである。

正しいのは,「アイヌ文化」があって「アイヌ」がある,である

本論考で何度も述べることになるが,「アイヌ文化」を生きた者が「アイヌ」である。

今日「アイヌ学者」は,「アイヌ民族」を立てる。

これは,<北海道に太古から綿々と続いてきた血統集団>を想っていて,それを「アイヌ」にしているわけである。

「移動」「系統」「文化」の意味がわかっていないわけである。

実際,彼らは,「アイヌの頭蓋骨の形態」だとか「縄文人のDNA型」のようなことを言い出す。

「人種」を立てるわけである。

これは,形質人類学の部類の発想である。

形質人類学は,文化に「人種」を結びつける。

そして,軽薄 (無邪気?) に「〇〇人」を立てる。

この形質人類学は,エセ科学である。

| |

瀬川拓郎 (2007), pp.18,19

アイヌの歴史にかんして寄せられる最大の疑問は、かれらがどこからきたのか、つまりアイヌの系統問題だ。

古いヒトの形質を研究する学問は、形質人類学や自然人類学などとよばれ、歴史学である考古学とはちがって自然科学に属する(註)。

骨の形態学的な研究が主流だが、一九七〇年代以降はミトコンドリアDNAなど遺伝子研究もおこなわれてきている。

アイヌの系統については、石器時代人 (縄文人) がアイヌか、あるいは非アイヌ (コロポツクル) か、という論争が明治時代からおこなわれてきた。

しかしその後は、縄文人とアイヌは形質的にちがったものとする考えが主流を占め、一九五〇年代まではコーカソイド (白人) 説が世界的に受け入れられていた。

ところが一九六〇年代に入ると、縄文人骨とアイヌの共通性が埴原和郎や元国立科学博物館の山口敏らによってあらためて認識され、アイヌが日本人の成り立ちに深くかかわっていると考えられるようになった。

現在では、アイヌは縄文人の子孫であるという認識が常識化しているが、意外にもその説の歴史はまだ浅い。

では、この縄文人のルーツはどのようなものか。

国立歴史民俗博物館の藤尾慎一郎は、形質人類学・分子人類学・考古学・古動物群・古地理の成果を総合的に検討し、縄文人の先祖である後期旧石器人がどこからきたのか、次のようにのべている。

更新世の終わりころまでに、後期更新世人類が東アジアや東南アジアから西・南回りのルートで陸橋を通って日本に到達した。

その後、この子孫が列島全体にひろがり縄文人となった。

ただし更新世の終わりころに寒冷地適応を遂げた北方モンゴロイドが北回りで移住し、縄文人の形質に影響を与えた可能性があるという。

つまりアイヌは、基本的には東南アジアや東アジアから日本列島にやってきた後期更新世人類の子孫ということになる。

ただし頭蓋骨の形態学的な分析では、アイヌと東南アジアの人びとの関係は、アイヌと北方モンゴロイドの関係よりもさらに疎遠であるとの結果がえられた事例がある。

また、アイヌと北方モンゴロイドの深いつながりを示す遺伝学的な研究結果もあって、簡単ではないようだ。

本書でのべるように、アイヌの先祖である古代の擦文人は、サハリンから道東オホーツク海沿岸に南下してきた北方モンゴロイドの「オホーツク文化」人を同化していった。

北海道アイヌの骨の形態は道東と道西で差が大きく、とくにオホーツク海沿岸のアイヌは顔面頭蓋の幅も高さも大きいという地域差をみせていたが、琉球大学の石田肇らが指摘するように、これは古代におけるオホーツク人の同化がかかわっているのだろう。

アイヌや縄文人、あるいは後期旧石器人が、それぞれ純粋に固有の形質を保ってきたわけではない。

|

|

論者は「古いヒトの形質を研究する学問は、形質人類学や自然人類学などとよばれ、歴史学である考古学とはちがって自然科学に属する。」と述べているが,これは誤りである。

形質人類学は,自然科学を装った考古学である。

引用文献

- 瀬川拓郎 (2007) :『 アイヌの歴史──海と宝のノマド』(講談社選書メチエ), 講談社, 2007.

|

『アイヌの系統』

『アイヌの系統』