| |

『足跡 : 三井美唄35年史』, pp.66-68

終戦後. ‥‥‥ 24年暮頃から‥‥‥ 機械化採炭と云うことがクローズアップされて来た。

同時に日本の炭鉱の条件はアメリカ式よりドイツ式に学ぶべきだという意見になり,最初に入って来たのがカッペ採炭である。

これは当時大浜炭鉱でとり入れ研究中であったのを, 当所が全道に先がけてこのカッペと取組んだのである。

本格的にやりだしたのは, 昭和25年7月1日である。

当時10幾つも散在していた切羽を1ヶ年の間に6ケ所に集約し,オールカッペ化した。

このカッペ採炭の開始と共に急速に機械化が行われたが, これは切羽無支柱が最大の原因だといわれる。

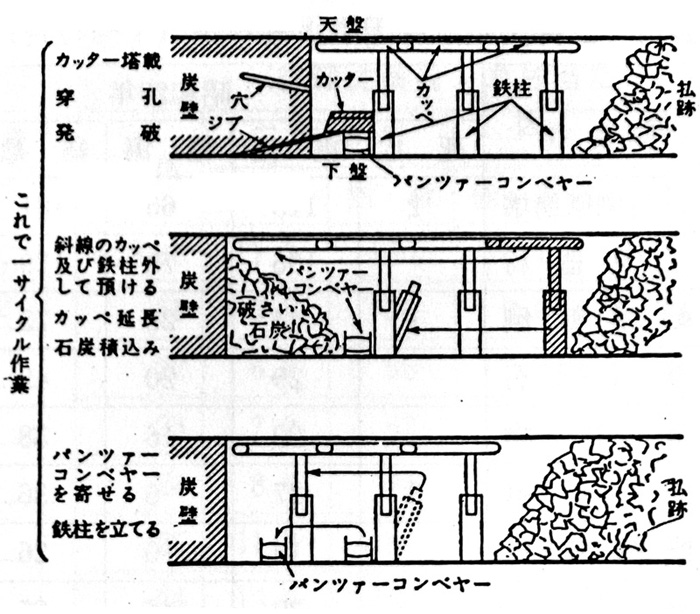

パンワアーコンベヤーとカッペ

ダブルジブコールカッカーによる透截 (昭和30年代)

|

|

- 長壁式採炭法

| |

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「長壁式採炭法」から引用

採炭区画を幅広くとり,ときに 200m以上にも達する長い炭壁面を切羽として,それを一様に採掘していく方法。

切羽面の進行方向によって

片盤向き (これに前進式と後退式がある) ,

昇り向き,

卸し向き

などに,また採掘跡の処理方法により

全充填,

部分充填,

無充填 (総ばらし)

などに分類される。

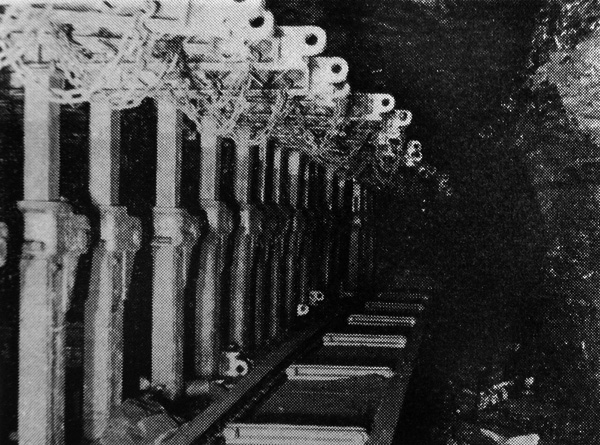

現在では鉄柱やカッペ (→カッペ採炭 ) が用いられるようになり,採掘跡の肩深 (上下端) にわずかに帯状充填を施すだけで他は無充填とし天盤 (天井) を崩落 (総ばらし) させる片盤向き総ばらしの長壁式採炭が最も普通である。

日本の場合ほとんどはこの方法によっている。

|

|

- カッペ採炭法

| |

『美唄市百年史』,pp.1020-1022

昭和23 (1948) 年5月、「炭鉱企業の合理化方策」が閣議で決定され、戦時中から敗戦直後にかけてもっぱら人的増産体制にたよってきた炭鉱で、本格的な機械化が検討されるようになり、24年になると各炭鉱では人員の削減と合わせて、能率の向上と生産コスト削減のための坑内機械についての調査と試験的な使用が始まった。

なかでも、採炭方法の分野で革命的ともいわれる変化をもたらすことになったのは、「カッペ」(鋼製自在支柱) の導入である。

カッペ採炭は、長壁式採炭の切羽で鉄柱とカッペを使用しながら、コールピックやカッターによって採炭する方法である。

従来の採炭法では、炭壁の最前列に支柱が並ぶためにコンベアを炭壁に密着させることもできなかったが、カッペの使用によって邪魔な柱がなくなり、大型採炭機械の使用が可能となる。

最初は設備費がかかるが、コンベアも同時に移設できるから連続採炭が可能となり、石炭の積み込みが容易であること、鉄柱によって天盤を確実に保持できること、切羽ごとの出炭量が増加することなど多くの利点をもつものであった。

三井美唄鉱では、24年暮れころから労使共同で技術改善の検討に入り、25年7月1日から道内炭鉱で初めて本格的にカッペ採炭を開始した。

細かく分散していた切羽を、翌年6月までの一年間で6カ所に集約してすべてカッペ化し、合わせてカッターやドリルの改良、新型コンベアの導入をはかるなど、大規模な機械化採炭への切り替えをはかっていった (三井美唄鉱社内報『びばい』)。

三菱美唄鉱でも、25年4月に鉄柱とカッペを初めて購入したのをきっかけに、切羽用の新型コンベア、長壁用カッター、ショベルローダーなどを次々と購入して試験と切羽への導入準備を行い、26年3月から各坑でこれらが本格的に使用されるようになり、同年末には5つの切羽がカッぺ化された (三菱美唄鉱社内報『三菱美唄」)。

カッぺ採炭の採用によって切羽の面長も従来より大幅に広げられ

150メートルから200メートルにおよぶ長大なものになっていったが、人員の合理化に合わせた坑内の機械化はさらにすすみ、28年になると三井美唄鉱では外国製のドリルやカツターの導入のほか、坑内トラックともいえる石炭運搬用のシャトルカーも走りだし、三菱美唄鉱には、緩傾斜炭層の切羽すべてのカッペ化がなった28年にコーレンホーベルが、そして33年にはレッペホーベルという機械が入ってきた。

これらは切羽の炭層をすきのような刃でけずりとり、崩した石炭は自動的にコンベアに積み込むという高性能採炭機械である。

発破をかける必要もなく、人間がはって歩くような薄い炭層まで採炭でき、無人採炭機の異名をもった革命的な機械であった。

|

|

| |

『世界大百科事典』改訂新版,「カッペ採炭」

炭鉱の採炭切羽において,支保として鉄柱およびカッペを用いる採炭法をいう。

切羽では天盤が崩落しないように支保(坑内支保)で支える。

以前は多くの場合,2本の木柱と1本の木製の梁(はり)を組んだ木枠(荷合せ枠)を多数並べて切羽全体の天盤を支えていたが,のちに鉄柱が使われるようになると,梁として強度の大きい鋼製,アルミニウム製のものが用いられるようになった。

これをカッペと呼んでいる。

カッペKappeとはドイツ語で帽子の意味である(英語はlink bar)。

ドイツで発達したこの採炭法は戦後日本に紹介され,長壁式採炭切羽に広く普及した。

以前使われていた荷合せ枠は,炭壁面に柱があるため切羽の機械化に対して致命的な欠陥をもっていたが,カッペを鉄柱から前方に張り出して天盤を支えることにより炭壁面無支柱採炭が可能になった。

これにより,切羽運搬機を連続的に移動させること,採炭機械を中断することなく切羽面に沿って使用することができるようになり,採炭能率が著しく向上した。

緩・中傾斜の長壁式切羽のほとんど全部に使用されたが,その後自走支保が開発され,現在では機械化採炭切羽の支保の主力は自走支保に移った。

|

|

| |

『世界大百科事典』, 1988,「採炭」

採炭法は長壁式採炭法と炭柱式採炭法に大別できる。

長壁式採炭法には,炭層の性状によってさらに,急傾斜層の長壁式採炭法,厚層および累層(炭層が数枚,わずかの間隔をおいて重なって存在すること)採炭法,薄層採炭法などの変形があるが,ヨーロッパの諸国で発達し,日本でもその出炭の大部分を占める方式である。

石炭の採掘面を数十mから200m以上と長くとって採掘する方式である。

この方法の特徴として,

| |

(a)炭柱を残さず,石炭全部を採掘するので採炭実収率が高い,

(b)一払いで大量の出炭ができるので,切羽が集約される,

(c)一般に,緩傾斜の場合には,採炭,運搬,支保などの機械化が容易となり,採炭能率を高めることができる,

(d)出炭量に対して維持坑道長が短い,

(e)通気に便利でガス排除が容易であり,かつ自然発火の発生も少なく,保安上有利である,

(f)地圧を利用できるので炭切りが容易である,

(g)天盤崩壊,機械の故障などが起きた場合は,一時に出炭が止まってしまう,

|

などが挙げられる。

石炭を採掘すると,そのあとは,払いの進行につれて順次崩落してつぶれてしまうが,上下盤の岩石が堅固な場合には,崩落させるのではなく,土石で充てんすることもある。

多数の自走支保を並べて採掘空間を確保。

ここにコンベヤを設置。

その上を動くドラムカッターで石炭を切り崩していく (矢印方向)。

|

|

|

|