氷河が同じ姿であるとは,つくると消えるが均衡しているということである。

氷河が後退しているとは,氷河がつくられていないということである。

氷河をつくるものは,雪である。

そして,雪のもとは雲である。

よって,氷河が後退しているとは,雲が少なくなっているということである。

<雲減少 → 雪減少 → 氷河後退>である。

ひとは,<気温上昇 → 氷河後退>だと思っている。

氷河後退を「氷河が融ける」だと思っているのである。

事実は,氷河後退は「氷河をつくる雪が降らない」である。

「氷河が融ける」を取り上げるにしても,その因果は<雲減少 → 日照量増加 → 氷河周辺温度の上昇 → 氷河が融ける>である。

そしてこの「氷河が融ける」は,「氷河がつくられない」に比べて桁違いに小さい。

無視してよいものである。

よって,繰り返すが,<雲減少 → 雪減少 → 氷河後退>である。

因果関係を間違わぬよう。

こうして,気候変動は,雲量変動として考えることになる。

そこで問題は :

雲量変動の系は複雑系である。

この問題の解は,シンプルではあり得ない。

それでも,シンプルな主調を考えたくなる。

科学は,ここをがんばりどころにする。

そのようなトライとして,ここに Bond (2001) を引く。

Bond (2001) は,北極気候変動が太陽活動に連動していることを,データで示す:

北極気候変動を,年代ごとの<氷河が海域Aへ運ぶ礫の量>に表現する。

太陽活動を,磁場変動として,年代ごとの<炭素14 (14C) とベリリウム10 (10Be) の量>に表現する。

この2つの表現は,つぎのように重なる:

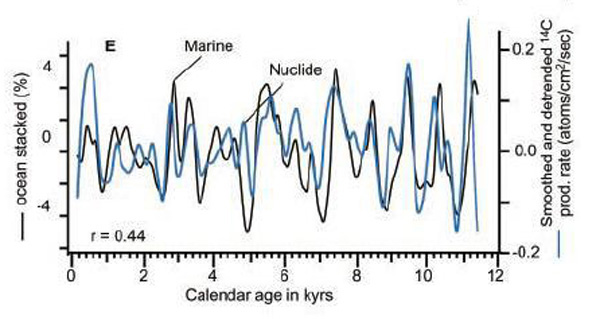

礫量 ─ 14C 量

礫量 ─ 10Be 量

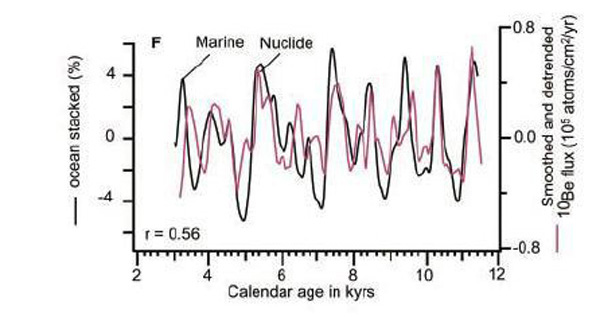

礫量 ─ 10Be 量

太陽活動と氷河生成は,どうつながるか?

こういうストーリーになる:

太陽活動が弱る

→ 地球を覆う太陽磁場の宇宙線遮蔽力が弱り,地球に降り注ぐ宇宙線量が増加

→ 雲量が増加

→ 雪増加

→ 氷河前進

太陽活動が強まる

→ 地球を覆う太陽磁場の宇宙線遮蔽力が強まり,地球に降り注ぐ宇宙線量が減少

→ 雲量が減少

→ 雪減少

→ 氷河後退

ここで<宇宙線 → 雲>は:

<宇宙線 → 二次宇宙線 → 微粒子=雲核 → 雲>

さて,<宇宙線 → 二次宇宙線 → 微粒子=雲核 → 雲>は本当か?

仮に本当だとして,こうしてつくられる雲は,氷河をつくるのに必要な雲量とどんな関係に?──決定的関与なのかそうでないのか?

この問題は,ここではペンディングとするのみである。

- 引用文献

G.Bond, et al. (2001) :

Persistent Solar Influence on North Atlantic Climate During the Holocene,

Science, vol.294, 2001. pp.2130-2136.

- 参考Webサイト

|