| |

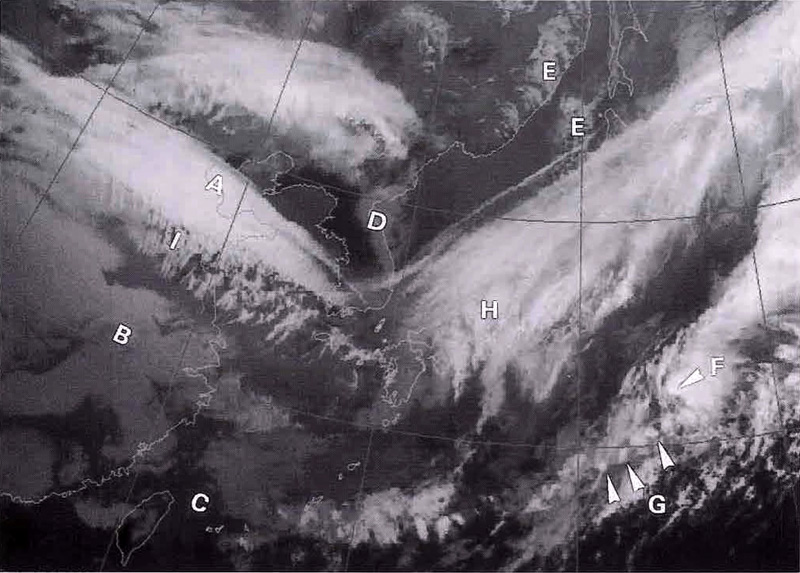

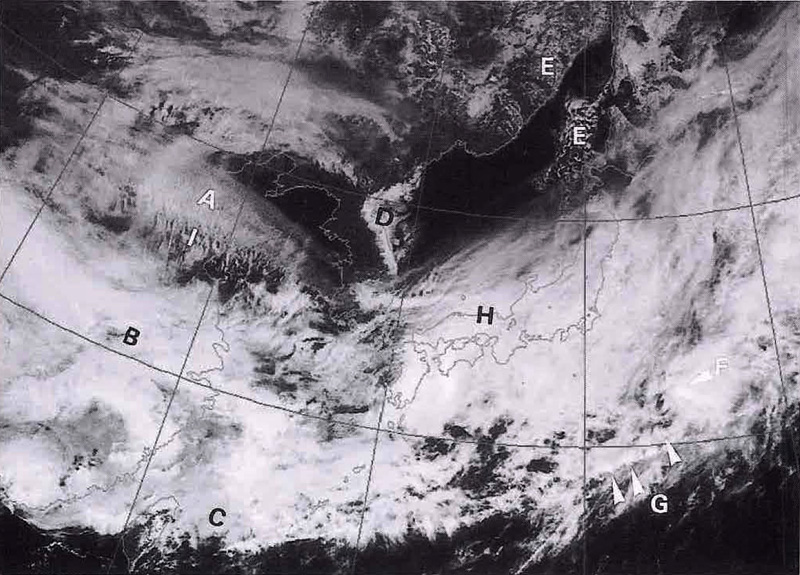

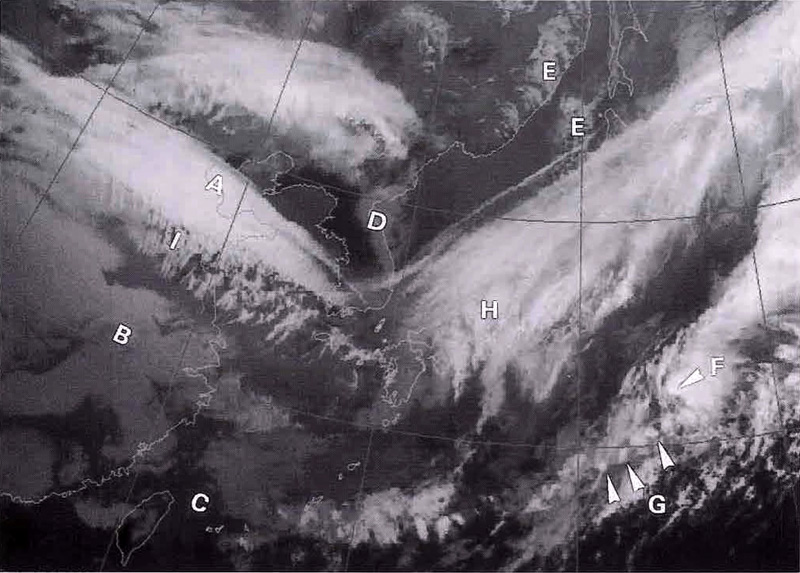

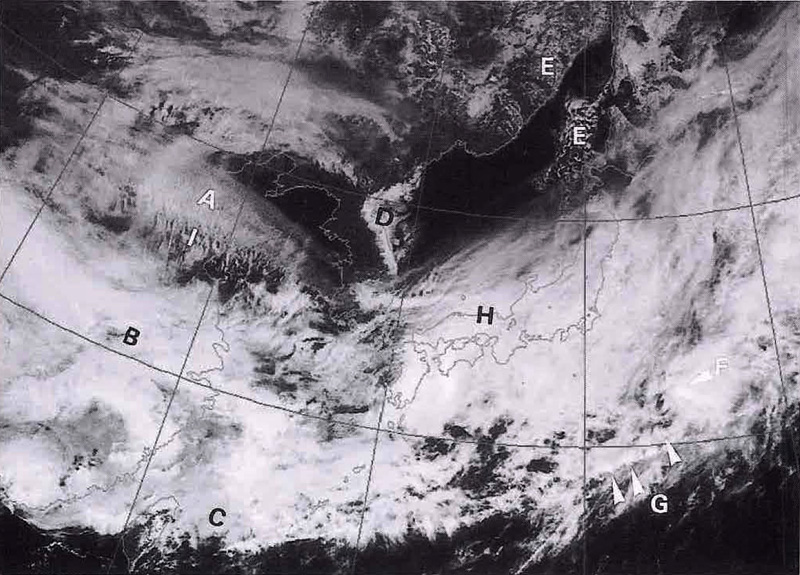

華北から黄海・九州西海上にかかる雲域AはCi [上層雲] である。

赤外画像では白色で幅のある雲の帯にみえ、雲域の走向は上層の風向に沿っている。

可視画像ではCiの下にある下層雲が透けてみえる。

従って、北側は薄いCiである。

大陸の華中にみえる雲域BはCm [中層雲] である。

赤外画像では雲域Aより温度が高いため明灰色にみえ、一様な広がりをもっ。

可視画像では白くみえる。

先島諸島付近から台湾付近にある雲域Cは St [層雲/霧] である。

赤外画像では周りの雲域と比べさらに黒く、海面とほぼ同じ温度となり、ほとんど区別がつかない。

可視画像では明灰色にみえ、雲域の表面は滑らかにみえる。

朝鮮半島の東側に張り付いている雲域DはSc [層積霧] である。

赤外画像では暗灰色にみえる。

可視画像では明灰色にみえ、雲域Cに比べでこぼこした表面を持ち、境界ははっきりしている。

日本海北部及ぴ\沿海州付近にある雲域Eは Cu [積霧] である。

赤外画像では雲域DのScよりも明るい明灰色にみえる。

可視画像では明白色にみえ、形状も塊状をし、雲縁は明瞭である。

日本の東にある雲域F(三角印)はCb [積乱雲] である。

赤外画像では西側の雲縁が明瞭であるが東側は上層の風に流され不明瞭となっている。

可視画像では最も白くみえ形状は塊状をしている。

このCbの南西方向には Cg [雄大積雲] がライン状に連なっている雲域G(代表例を三角印で示した)がみえる。

赤外画像では、Cgに対する低温域が間痛をおいて並び塊状である。

可視画像で、はCuラインの中で間隔をおいた明白色の塊状としてみえる。

赤外画像では共に白くみえるCbとCi [上層雲] とを区別する方法を述べる。

CiとCbの区別は各雲の形状、移動速度の違い及び総観場等を考慮して行う。

図la、bでは、Cbは日本の東海上にある(F一三角印)。

赤外画像では塊状をし、西側の雲縁が明瞭である。

東側は上層の風に流され不明瞭となっている。

速度も周りの雲域から比べると遅いことが動画から確認できる。

Cbは中・下層の平均風速の影響を受けるため、移動はCiより遅いが、形状の変化は速い。

これと似たような雲域Hが日本列島にかかっているが、これは Ci である。

雲域の速度が速いことから判断できる。

また、赤外画像で華北にみえる粒状の雲IもCiである。

これも形状及ぴ雲頂温度からCbと間違えやすい事例である。

この場合は「朝鮮半島付近に上層のトラフがありトラフの後面ではCbは発生しにくい」「雲域の速度がかなり速い」「形状の時間的変化が少ない」ことから、Ciと判別できる。

|

|

|